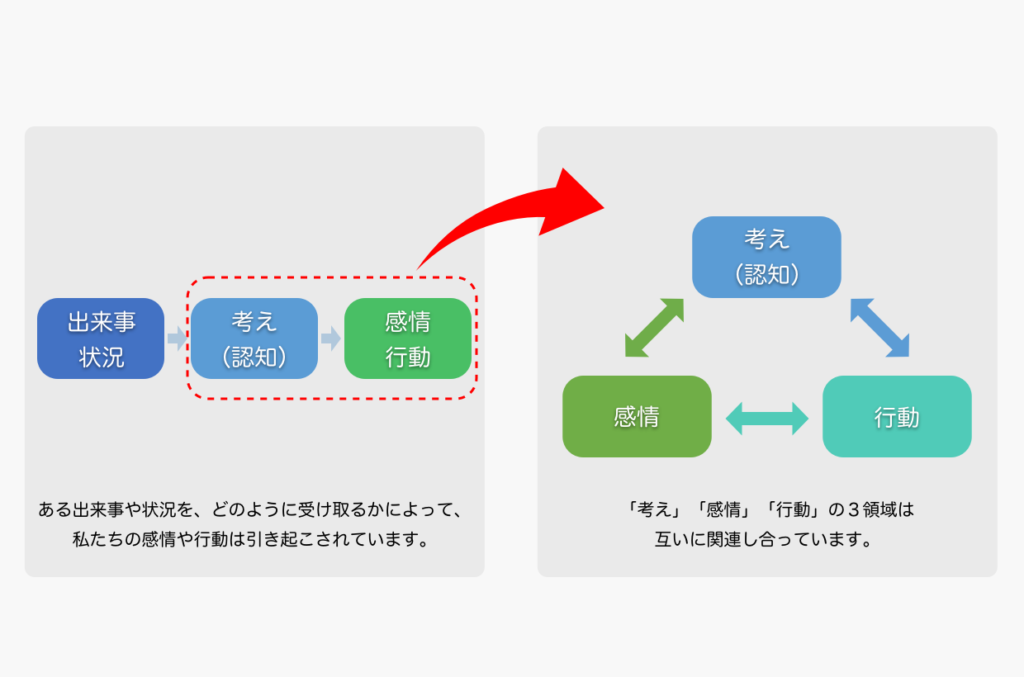

1. 認知行動モデル

「認知行動モデル」に沿って患者に起こっていることを理解します。併せて、ここに至る経緯や現在の状況なども聴き、患者を総合的に理解し、問題を整理します(症例の概念化)。この概念化は必要に応じて患者と共有します。

2. 問題解決志向

過去を遡って原因を追及していくのではなく、「今ここ」での現実的な問題を扱います。

現在の問題を持続させている認知や行動に着目し、それらにアプローチすることで、抱えている問題の解決を目指します。

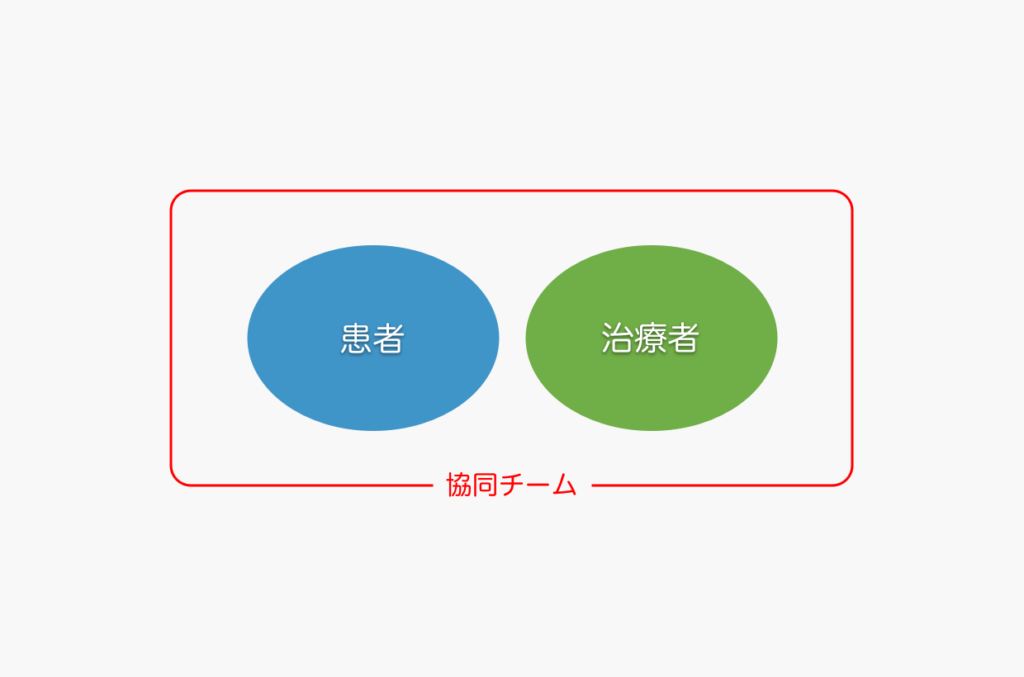

3. 協同的経験主義

認知行動療法で重視されている治療関係は、「協同的経験主義」と呼ばれています。治療者と患者がチームとなり、患者の経験をもとに問題解決に向けて進んでいきます。その際に治療者は、面接の中で話し合ったことを患者自身が生活の中で試すことができるように支援をし、その試した経験を基に、次の面接でさらに話し合いを進めます。面接と面接をつなぐ役割となるこの患者自身の取り組みは、「ホームワーク」や「アクションプラン」と呼ばれ、認知行動療法において中核をなすものです。

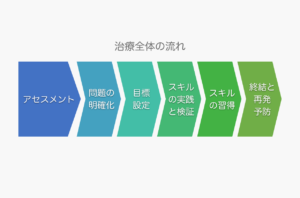

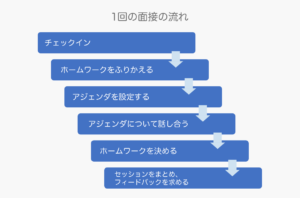

4. 構造化

治療全体の流れも、1回の面接の流れも、枠組みが決まっています。

面接全体では、始めのうちは治療者主導で進めていきますが、最終的には患者自身が主体となって進めていけるようにします。また、1回の面接の中では、毎回「アジェンダ」と呼ばれるその回で話し合う話題を1つ決めて、それについて話し合っていきます。

このように構造化して進めることで、限られた時間を効率的に使って問題解決へと向かうことがでるので、治療自体もスムーズに進んでいきます。また、患者自身もそれを理解し習得することができます。

5. 心理教育

認知行動療法の理論や技法の使い方を説明する際には、一方的に知識を伝えるのではなく、まずは患者の生活場面など体験を聴き、その話の中から患者の体験に沿ってそれらを具体的に説明していきます。その際に、患者の理解を助けるツール(パンフレットなど)を用いたり、紙に書き出して視覚化したりすることも役に立ちます。