APPLYING CBT TO LIFE STYLE ADVICE

認知行動療法を活用した生活習慣改善保健指導

AT FIRST

はじめに

本ページでは、認知行動療法を活用した保健指導全体の流れを説明します。

各々の機関によって、保健指導の回数や1回の面接時間は異なると思いますので、各面接でどのステップまで進めるかは、それらの枠組みや対象者の状況を考慮の上、臨機応変に実施してください。

STEP0

挨拶とアイスブレイク

保健指導の導入では、面接の場に来た対象者の気持ちをほぐすようなコミュニケーションを心掛けるようにしましょう。

対象者の中には、保健指導を受けるにあたって、どことなく後ろめたい気持ちを持っていたり、何を言われるかと身構えていたりする方も少なくありません。

いきなり問題を指摘したり本題に入ったりするのではなく、目の前の対象者の様子をよく見て、まずは保健指導の場で対象者に安心して話してもらえる雰囲気をつくりましょう。

STEP1

見立てる

以下の点を中心に対象者の情報を整理していきましょう。

その際に、一方的な質問が続かないよう、対象者の気持ちや考えにも耳を傾けて、自然な対話の中で情報を集めて整理していくことを心掛けましょう。

【着眼点】

- 健診結果を受け取ってどのように思っているか

- 現在の健康や生活習慣に対してどう考えているか

- これまでの経過と現在の課題

- 現在の取り組みとその程度

- モチベーション(重要性の認識、自信)、行動変容のステージ

STEP2

協同的な関係づくり

保健指導を行ううえで、まずはじめに大切なことは、対象者と良い関係を築くことです。ここで言う「良い関係」とはどのような関係でしょう。認知行動療法では「協同的経験主義」が重視されています。これは、治療者と患者が横並びになって問題について話し合い、患者自身の取り組みを治療者が支援することを指します。

保健指導においても、この協同的な関係が活きてきます。保健師は専門職として対象者の抱える問題や課題がよく見え、それに対処するための知識や情報もたくさん持っています。そのため、それらを伝えたい気持ちが強くなってしまいがちです。

しかし、対象者との良い関係ができていない段階で問題点の指摘や改善のための助言を行っても、対象者は「責められている」「一方的に言われている」などと感じて、生活習慣改善に後ろ向きになってしまったり、反発したりしてしまいます。専門職として熱心に保健指導を行ったつもりが、受け手にとっては耳の痛いお説教に聞こえてしまっては残念ですよね。

そうならないために大切なことが、横並びの姿勢です。

STEP1で対象者を見立てる際に、話をよく聴き、共感を示しながら、協同的な関係も築いていきましょう。

STEP3

モチベーションを高める

次に、いざ生活習慣改善に向けた取り組みに対して、対象者の気持ちが前に進むように支援していきましょう。

1. 生活習慣改善に対する「重要性の認識」と「達成できる自信」を確かめる

生活習慣改善に対する「重要性」と「自信」をどのように感じているか、対話の中で確かめていきましょう。数値化してみるのも良いでしょう。

「重要性」の認識が低いときには、生活習慣改善が自分にとってどのような意味を持つのか、ということを丁寧に話し合っていく必要があります。一般論ではなく、その人自身にとっての生活習慣改善の意義や価値を明確にできると、行動へ繋がりやすくなります。

「自信」が低いときには、これまでの経験や心配な点に耳を傾けましょう。中には、これまでの失敗体験から自信を失ってしまっている方や、自分の中でハードルを高く設定しすぎて尻込みをしてしまっている方もいます。そのような場合には、ブレーキとなっている考えに目を向け、気がかりな点を聴き、本人が “これなら自分にもできそうだ” と思える目標設定や計画作りに繋げましょう。

2. 「両価性」に目を向ける

減量に向かおうとする過程では、自身の行動変容に対して、前向きな気持ちとそれに拮抗する気持ち(両価性)が生じやすくなります。その両価性を表すのが、話の中に含まれる「チェンジトーク」と「レジスタンストーク」です。「チェンジトーク」とは、変化に向かおうとする発言や、変化に対してのメリットについての発言を指します。一方、「レジスタンストーク」とは、変化に対しての後ろ向きな発言や、現状維持のメリットについての発言を指します。

モチベーションを高めるには、「チェンジトーク」を引き出したり、「チェンジトーク」が出てきた際にそれを強化したりして、対話を進めていきましょう。

「レジスタンストーク」が出てきた際には、否定や説得はせずに、対象者の考えや気持ちの承認に留め、「チェンジトーク」へ繋がるよう話を次へ進めましょう。

STEP4

行動計画を立てる

本人が主体的に取り組める段階になったら 、生活習慣の改善へ向けて具体的な取り組みの計画を立てていきましょう。

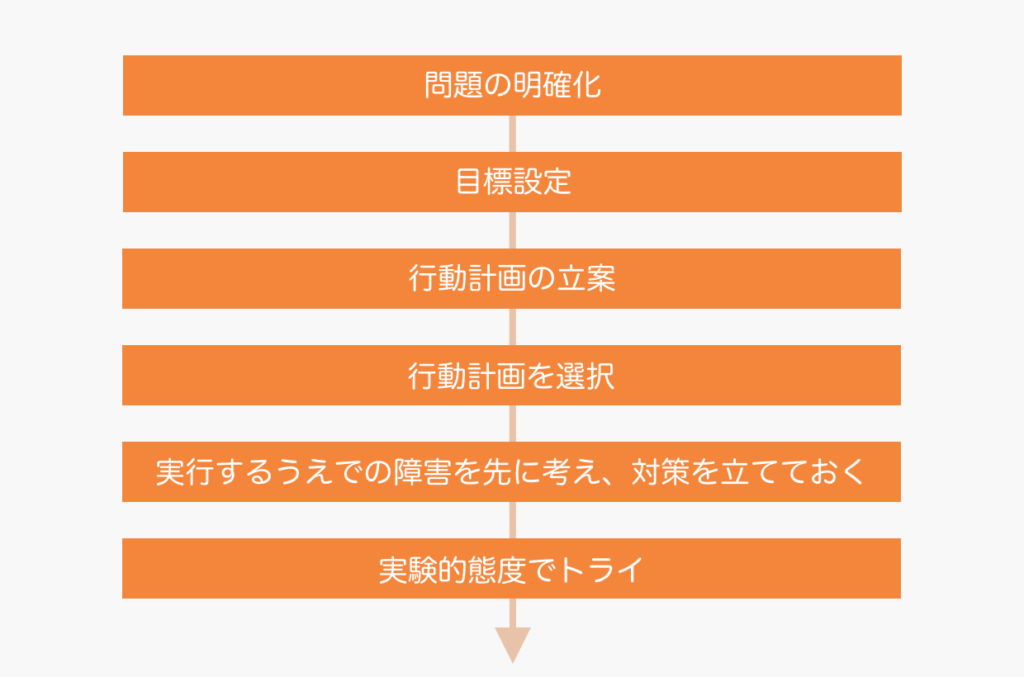

行動計画を立てる流れは、右図のように問題解決技法の手順を意識するとスムーズに進めることができます。計画は、基本的に食事と運動を軸として考えます。本人が提案したものを土台とし、以下の注意点を意識して足りないところを補うようにしましょう。

【計画を立てる際の注意点】

- 行動計画の立案を急ぎすぎない

- ハードルの高い計画にならないよう、段階的な課題設定を行う

- 効果がありそうで、かつ、取り組みやすい(80-90%達成可能なイメージ)計画を選択する

- 具体的な行動計画の実行をイメージする(いつ、どこで、どのように)

- 実行を阻害するものがあるか話し合い、あればその対策を考える

また、本人と相談のうえ、セルフモニタリングも取り入れてみましょう(本人が後ろ向きなときは無理強いしないように注意)。セルフモニタリングは、行動計画の達成度を振り返るもの※例1、または、自身のパターンから改善のための気付きや手掛かりを得るためのもの※例2、と目的に合わせて記録をつける内容を決めましょう。

例1)計画達成の有無、歩数、運動内容、食事内容、間食、体重など

例2)食事や間食の時間、内容、場所、状況、食べる際の心のつぶやき

STEP5

行動計画を振り返る

行動計画の振り返りは、生活習慣改善において重要なステップです。計画が実施できたかどうかと、やってみてどうだったかについて話し合いましょう。その際に大切なことは、できた・できなかったの結果だけにとらわれず、今回の実験で得られた気付きを次に繋げていくことです。そのことを心掛けた支援を行いましょう。

計画が実行できて上手くいった場合には、その成果を一緒に喜ぶことはもちろんですが、どのような点を意識したのか(工夫した点)を聴き、それを言葉でまとめてフィードバックをしましょう。そうすることで、本人も自分がどのようにすればうまく対処できるのか認識することができ、自分自身のスキルとして今後も活かすことができます。

計画は実行できたけれども上手くいかなかった場合には、取り組んだこと自体やその努力を受け止め、チャレンジしたことに意味があるというメッセージを伝えましょう。そして、どのような点が難しかったのか、気付いたことはあるか等、本人の体験を聴き、次に向けての方策を考えていきましょう。

計画を実行できなかった場合には、それでもまた保健指導の場に来てくれたことに対してポジティブなメッセージを伝える等、本人の気持ちを汲み取って、モチベーションが保てるような支援をしましょう。そして、この間の様子や、取り組みの障壁となった点など、本人の話をもとに、次に向けての方策を考えていきましょう。

STEP6

行動計画を再調整する

行動計画がうまくいった場合には、そのまま継続するか、もう一段階ステップアップした課題にトライするか、話し合いましょう。それ以外の場合には、前回のトライでつまづいた点や新たに見えた課題を明確にし、さらに実行しやすくなるような計画や成功率が高まりそうな計画を立てましょう。ここでも、問題解決技法を活用しましょう。

新たな行動計画を立案する際には、食行動のパターン、食事の内容や選択、間食の有無や頻度、考え方にも目を向けていきましょう。

セルフモニタリングを行った方に対しては、その記録をもとに話し合っていきます。習慣的な行動のパターンを把握できたら、刺激統制法や行動置換などの行動的なアプローチも取り入れてみましょう。頻度や時間の限られた保健指導においては、置き換えに役立つ食品カロリー表を用意して渡したりするなどの工夫も良いでしょう。

間食の頻度が多いときには、空腹と食への依存の区別について話し合ってみましょう。本当にお腹が空いている(体が求めている)“空腹”の状態なのか、それとも“心が求めている“状態なのか、自身で振り返られるようにします。また、間食をする際の心のつぶやきにも着目しましょう。食べることを正当化するような”言い訳思考” に対しては、適応的思考をメモ帳などに書き留めておき、その場で見返せるようにします。

横並びの姿勢を忘れずに、対象者のペースや状況に合わせて、様々なアプローチを考慮に入れて柔軟に支援しましょう。

STEP7

保健指導の終結

保健指導の締め括りには、今後の取り組みについて、計画や継続のための工夫を確認しましょう。その際に、保健指導で行なった中で役に立ったこと、今後の生活に取り入れられそうなことについても尋ねて、全体を振り返りましょう。

生活習慣の改善は、継続的な取り組みが重要となります。同時に、この段階で新たな問題に直面することも少なくありません。そのような場合に保健指導で取り組んだ内容を自身で思い返して使ってもらうために、振り返りとまとめは大切な役割を果たします。認知行動療法の特色のひとつは、当事者がスキルを獲得してセルフケアが行えるようになることです。問題解決の流れや行動的なアプローチなど、つまづいたときに保健指導で行ったことをまた活用してもらえるようセルフヘルプの資料などを渡しておくのも良いでしょう。

生活習慣の改善とそれに伴う目に見える結果が出るまでには、時間が必要なので、保健指導の回数内でそれら全てを見届けられないこともあると思います。しかし、保健指導が終了したからといって、対象者との関係が終わるわけではないことが職域における支援の強みでもあります。困ったときに相談できる場がある場合は、その旨をしっかりと伝えておきましょう。